腎機能が寿命を決める?

Red Kidney Beans(赤いんげん豆)から英語でKidneyと命名されている腎臓は、①尿を作り、毒素や老廃物の排泄②水分や電解質の調節③血圧や血液や骨のホルモン調節④各臓器のネットワークの調整などの機能があります。60歳で25%、70歳で30%、腎機能が低下すると日本の厚労省による報告があり、初期の腎機能障害の自覚症状はほとんどなく、治療が手遅れになる恐れがあります。また、長寿(老化)を左右するリン(P)の排泄機能が、老化抑制のクロトー遺伝子と関係があることもわかってきました。

CKD(Chronic Kidney Disease 慢性腎臓病)は日本人のおよそ1330万人(成人の8人に1人)で、高血圧の4300万人(3人に1人)、糖尿病の1000万人(10人に1人)などと同様に新たな国民病として注目されています。各臓器(神経、代謝、心臓、肺臓、腎臓)の年齢による機能低下率で最も寿命に影響するのが腎臓であり、腎機能が破壊されると各臓器の連携が乱れて、多臓器不全となります。腎臓にはネフロン(Nephron)という小さな腎小体(毛細血管の固まりの糸球体と濾過の役目のボーマン嚢)があり、マルピーギ小体とも呼ばれます。この腎小体が左右の腎臓で約200万個あり、私たちの寿命を決めるとても重要な毛細血管の固まりなのです。

腎機能の腎小体は再生できない?

毎年3月の第2木曜日(2026年は3月12日)は世界腎臓デ−(World Kidney Day)として、世界で腎臓の啓蒙活動が行われています。世界では8億5000万人がCKDに罹患(りかん)し、有病率の上位は①ロシア12.8 %②メキシコ12.1 %③南アフリカ11.7%、そして日本は8.5%で7位。最新データではフィリピンは驚異の35%、世界一のCKD有病率国家となっています。

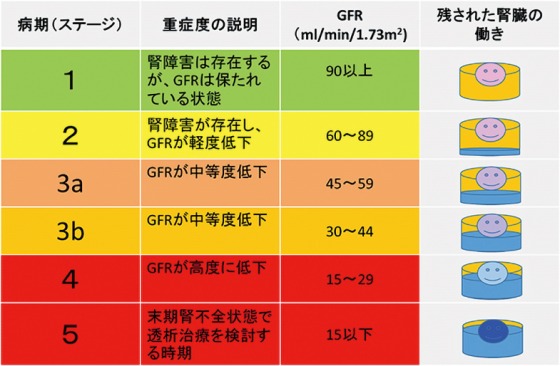

CKDは自覚症状もほとんどなく進行し、寿命を左右する腎小体は再生不可能といわれます。糸球体には1日約200リットル(ドラム缶1本)の血液が濾過されます。1分間の量をeGFR estimated Glomerular Filtration Rate、 推定糸球体濾過量と呼び、90以上が正常で高齢者で60以上あれば良好。水分は99%が再吸収され、約2リットルの尿が生成されることになります。

ちなみに、尿量は体重cc/H(時間)として計算され、例えば体重が70kgの人ならば1時間に約70㏄の尿量が生成、1日では70㏄×24時間=1680㏄です。当然ですが、排尿された量は水分補給されないと、腎小体の濾過機能は低下して破壊される要因となるので、排尿後の水分補給はとても大切。特に夜間の水分補給は重要です。例えば7時間の睡眠では 70㏄×7時間=490㏄の排尿となるので、500ミリリットルのペットボトル約1本の水分補給が必要となリ、睡眠前と夜間トイレ後の補給は必須です。熱中症や脱水も要注意。夏場は腎小体が最も破壊される季節だと認識しましょう。

eGFRは血液検査で知ることができます。100を基準とし、80ならば100のうち80%濾過されて20%濾過されず老廃物が血液中に残っていることになります。CKDの病態はGFRが90、60、45、30、15の5段階で評価します。

(PKD腎臓内科クリニック)

腎機能を知るには

CKDはほとんど無症状で、GFR15以下の末期状態を尿毒症と呼び、手足や顔のむくみ、尿量減少、食欲不振、吐き気、倦怠感、皮膚のかゆみや乾燥、息切れなどの症状が出ます。診断が手遅れにならないように、日頃から血液検査でeGFR、尿検査でタンパク尿(特にタンパク尿は泡が多く、腎破壊が進行中と診断)、血尿と糖尿などのチェックを行うことが重要です。特に自分のeGFR値寿命を左右するので早めにチェックしてください。とりあえず60以上あれば安心です。

腎小体を破壊する10項目

Red Kidney Beans(赤いんげん豆)から英語でKidneyと命名されている腎臓は、①尿を作り、毒素や老廃物の排泄②水分や電解質の調節③血圧や血液や骨のホルモン調節④各臓器のネットワークの調整などの機能があります。

腎機能が寿命を決める?

エビデンスに基づいた腎小体を破壊する要因を強度順に4段階に分けて説明します。即実践することが予防につながります。

高度破壊(最も強く腎小体を破壊する要因)

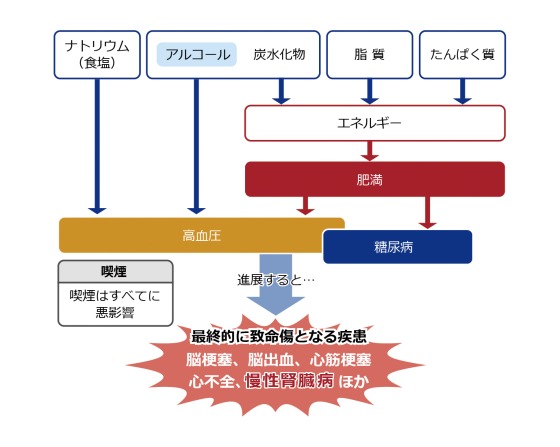

① 糖尿病 :高血糖が糸球体の血管を損傷し、腎機能を著明に低下させる。これが最も多く40%

② 高血圧:持続的な高血圧が糸球体の血管を硬化させ、腎機能を悪化させる15%

③ 腎炎、IgA腎症など :免疫異常による糸球体の炎症が腎不全の原因となる15%

中等度破壊(腎小体に負担をかけ、長期的に破壊を進める要因)

④ 高尿酸血症:ウニのトゲ状の尿酸結晶が糸球体を傷つけ、機能を低下させると高脂血症(脂質異常が糸球体に沈着し、劣化を促進させる)

⑤運動不足:特に抗重力運動。骨がもろくなると、リン酸Caが血液中に増えて、糸球体を破壊する。

⑥ インスタント食品・リン酸化合物の過剰摂取:食品添加物、乳化剤、PH調整剤が腎毒性を有し、糸球体の損傷を引き起こす。

軽度破壊(腎小体に影響を与えるが、適切な管理でリスクを軽減できる要因)

⑦ 喫煙・飲酒の習慣:血管障害を引き起こし、糸球体の血流を悪化させる。

⑧ 夜間の水分補給不足:脱水により糸球体の濾過機能が低下し、腎障害を促進する、特に夏は熱中症に注意して充分な水分補給で予防。

⑨ BMIが22以上、または身長(cm)− 100以上の体重:肥満が腎臓の負担を増加させ、糸球体の劣化を加速するので、標準体重を維持すること。ラジオ体操で血管ストレッチを。

破壊予備軍(避けられない要因)

⑩ 加齢と更年期障害:加齢による糸球体の自然劣化、厚労省によると65歳で既にeGFRが75%との報告がある。また、性ホルモンも関連し、女性ではエストロゲン、男性ではテストステロンの減少が糸球体の劣化を誘発するとされる。性ホルモン軟膏補充療法、またeGFRが15%以下にならなければ、幹細胞やエクソソーム(exosome、細胞から分泌される膜で包まれた小胞)などの再生医療での治療効果も期待されている。

(Ono Medical Navi)

伊藤実喜 Dr. Miyoshi Ito

医師・医学博士

東京上野マイホームクリニック院長。STCメディカル国際クリニック(マニラ市マラテ)理事。AMIRI免疫研究所(大阪)理事。Cell Lead International (大阪)専属医師デ・オカンポ医大(De Ocampo Memorial College) 客員教授。1951年福岡県小郡市生まれ。福岡大学医学部大学院博士課程修了。レイテ島での医療ボランティアをきっかけに、フィリピン各地の貧困地区や刑務所などで「ドクターマジック」として手品ショーを取り入れた医療奉仕活動を行っている。1993年第60回奇術世界大会(カナダ・バンクーバー)優勝。

所属学会:日本臨床内科医会、日本糖尿病学会(生活指導医)、日本再生医療学会(厚労省再生医療第2種3種取得医))、日本温泉学会(温泉療法専門医)、日本旅行医学会(認定医)、日本性機能学会、日本メンズ医学会(認定医)、日本奇術協会(芸名 Dr. Magic)、NPO日本フィリピン夢の架け橋代表