フィリピンの貧困糖尿病の現状

地球温暖化、テロ、戦争、治安悪化、経済成長格差、人口急増などにより、世界で貧困糖尿病が急増しています。国別にみると、①インド7000万人、②中国3000万人、③インドネシア1500万人、そしてフィリピンは第6位の600万人。特に小児糖尿病は約3万人で、この10年で3倍に急増しています。

フィリピンの小児肥満率は13%で世界19位となっており、1位はサモアの70%、米国は41%で10位ですが、アジアではフィリピンが第1位なのです。ちなみに2位はミャンマーの10%、3位はタイの9%、日本は9位の5%です。このまま進行すれば、フィリピンは糖尿病国家(死因の第5位、約1000万人が最低限の食生活を送れない)に突入するのは明らかなので、何らかの緊急対策が急務です。

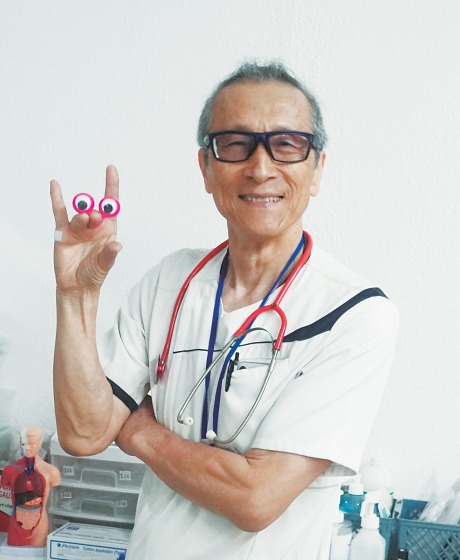

2月22日、ブラカン州での医療ミッションにて(写真以下同)

糖尿病急増の背景と対策

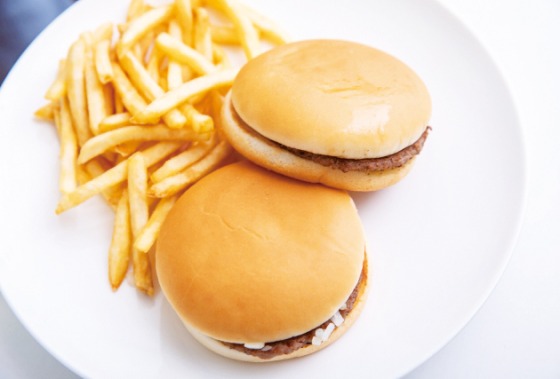

①経済的貧困:Pagpag(パグパグ、タガログ語でちりを払うという意味)という食材をリサイクルする貧困層の食生活が存在します。ファストフード店などで廃棄されたチキン、バーガー、ライス、パスタなどを簡単に洗浄し、再加熱した食べ物がスラム街の屋台や家庭で売られているのです。人々は生きるのに必死で、健康を考えるどころではありません。細菌感染や食中毒、寄生虫感染のリスクを伴う命がけの食生活です。

②炭水化物依存の食生活:米国の影響によりファストフードが人気で、加工食品、高カロリー、高脂肪の食品が多い。安い米やインスタント麺、スナック菓子、さらにサトウキビの生産が多いので甘い飲料も日常に欠かせなくなっており、炭水化物に依存した食生活になっています。

③運動不足:高温多湿で暑く、運動をする習慣がなく、あまり歩かず、ジプニーやバイクタクシーなどを近くてもすぐ利用する傾向があります。

④健康診断がない:日本のように公民館や保健所での定期的な健康診断のシステムがありません。フィリピンではバランガイと呼ばれる地域のコミュニティ組織があり、本来ならば医師や看護師が定期的な病気予防の生活習慣を指導すべきですが、慢性の医療スタッフ不足で地方や田舎の貧困地区では健康診断すら行われていないのが現状です。糖尿病は自覚症状がなく徐々に進行するので、その病態をしっかり指導する人材育成が早急に必要です。

つまり、貧困→空腹→安い米や小麦などの炭水化物(糖質食材)が中心→高価な野菜や果物や肉や魚のタンパク質が疎遠になる→糖尿病の基本的な知識不足→高血糖でもほとんど自覚がなく症状の悪化がチェックできない→症状のさらなる悪化→失明や壊疽(えそ)や腎不全などの合併症で治療困難→患者が急増といった具合に、負のスパイラルに陥っています。こうした状況の中、我々STCクリニックが定期的に行う貧困地区のメディカルミッションは大いに歓迎されています。

メディカルミッションについて

NPO日本国際医療奉仕会を立ち上げ、これまで約20年間、フィリピンの刑務所や過疎地区のバランガイからの要望に応え、医療活動に取り組んできました。4年前に首都圏マニラ市マラテにSTCメディカル国際クリニックを開設し、幹細胞再生医療に取り組むとともに、フィリピン貧困糖尿病の支援も行う内科、歯科、栄養指導も可能なチームを組織しました。

最近では去る2月、日比文化経済交流財団の野畠政義理事長とライオンズフェデス・パートナーズ(酒井崇匡CEO)の支援を受け、内科医3名、歯科医6名、栄養指導7名の体制でブラカンとアンティポロで活動しました。2月22日はブラカンの貧困地区(新しいマニラ国際空港建設中で、今後経済発展が見込まれる地区)で内科100人、歯科200人、23日にはアンティポロのカヤブ地区(マニラから車で3時間の山奥、川を車で渡ったところにある約2000人の過疎の集落)で内科30人、歯科40人を診察しました。

想定通り、糖尿病と高血圧、歯周病と虫歯にかかっている人が多かったです。バランガイの方々と事前に、糖尿病に効果的なフィリピンの食材である❶キャッサバ芋の粉(GI値55 ※GI値:グリセミック・インデックス。食品に含まれる糖質の吸収度を表す数値)で作ったお好み焼き ❷マルンガイ(GI値26)で作った野菜スープ❸焼きバナナ(GI値51)を作って用意し、参加者と試食しました。最後は、ドクターマジックショーを子どもたちに披露し、盛況のうちにミッションは無事終了。バランガイから感謝状をいただき、近隣のバランガイからも来てほしいとの要望を受けました。

今回のミッションにおいて、貧困糖尿病の改善が期待できる有望な食材がフィリピンには豊富に存在することが判明しました。次回、詳しく説明します。

伊藤実喜 Dr. Miyoshi Ito

医師・医学博士

東京上野マイホームクリニック院長。STCメディカル国際クリニック(マニラ市マラテ)理事。AMIRI免疫研究所(大阪)理事。Cell Lead International (大阪)専属医師デ・オカンポ医大(De Ocampo Memorial College) 客員教授。1951年福岡県小郡市生まれ。福岡大学医学部大学院博士課程修了。レイテ島での医療ボランティアをきっかけに、フィリピン各地の貧困地区や刑務所などで「ドクターマジック」として手品ショーを取り入れた医療奉仕活動を行っている。1993年第60回奇術世界大会(カナダ・バンクーバー)優勝。

所属学会:日本臨床内科医会、日本糖尿病学会(生活指導医)、日本再生医療学会(厚労省再生医療第2種3種取得医))、日本温泉学会(温泉療法専門医)、日本旅行医学会(認定医)、日本性機能学会、日本奇術協会(芸名 Dr. Magic)、NPO日本フィリピン夢の架け橋代表