いま、日本は秋。そして、秋といえば、読書。フィリピンにいながらでも日本の秋を感じるべく、読書をしてみてはいかがでしょうか。コロナ禍で外出も制限され、家で過ごす時間が多い今年は、本のおもしろさに気づいた人も多かったのではないでしょうか。そこで、在留邦人に「読んでよかった」「人にすすめたい」1冊を聞きました。何を読もうか迷ったら、ぜひ参考にしてください。

『半径50メートルの世界 フィリピン バランガイ・ストーリー』

岡田 薫 (論創社)

フィリピンに住んで4年目。私は、大学でフィリピン語を専攻したこともあり、フィリピン滞在中は、フィリピンという国やフィリピン人の国民性を理解したいと、自分なりに努力をしてきました。皆さんご存知のとおり、フィリピンには大きな貧富の差が存在します。この4年間、実にさまざまなフィリピン人と話し、その大きな差を肌で感じてきました。ひとことで「フィリピンという国はこうだ」「フィリピン人はこうだ」と語れない《複雑さ》がここにはあります。

まにら新聞で記者として勤める岡田さんが著したこの本を読むと、私が4年間で知ることのできた世界よりも、もっとディープで、もっと人間味溢れる世界に触れることができます。岡田さんが出会った、たくさんのユニークなフィリピン人が登場します。きれいごとばかりじゃありませんが、フィリピンをもう少し知りたいという人にはぜひおすすめしたい1冊です。私は、バロット売りの章が好きです。

小池ゆかり

好きな作家=有川浩:大学生のときに本屋さんでアルバイトしていたときに、うちの本屋さんが懇意にさせていただいていた作家さんなんです。

『星の王子さま』

サン=テグジュペリ、 内藤濯 訳(岩波書店)

ロックダウン中、これまで読んだ本を手に取ることが多かった。改めて読むと、ある小節が急に色濃く見えたり、読んだ時々の想いが交差したり・・・。そうした中、今回もまた『星の王子さま』を開いた。ゾウもウワバミもバオバブも見たことがない頃、本棚にちょっと背伸びをして取り出したその本の挿絵が、とても印象的だったこと。時間が経つにつれ、本を開く度、ぼくの第1号の絵が帽子に見えてしまわないかドキドキしながらいたこと。そんな記憶ともつながる。そして、キツネの「かんじんなことは、目には見えないんだよ」この言葉にいつも戻ってくる。それは、静かに揺るがない本質の重みを持って、時にやさしく、時に厳しく響く。

私にとって、本はまだ知らない新しい世界に連れて行ってくれる船でもあり、錨(いかり)でもある。情報が溢れる今、この本は、ともすればふわふわ漂いがちになる私をつなぎとめているように思う。次に逢う時には、また違った響きや色を持って出逢うのだろう。それはどんな響きや色だろうか。

小川靖子 (国際交流基金マニラ日本文化センター)

好きな作家=ジュンパ・ラヒリ、アントニオ・タブッキ、小川洋子

『現代フィリピンを知るための60章』

大野拓司、寺田勇文 (明石書店)

「フィリピンをステレオタイプ・イメージに閉じこめて見つめてはいないだろうか」。冒頭のこの言葉が、自分に向けられている気がして仕方なかった。2年前、フィリピン=危険のようなイメージ程度しか持たずにフィリピンに来たからだ。

本書はフィリピンの歴史、社会と文化、政治、経済、国際関係という5つの分野について、第一線の研究者27名が執筆し、日本との歴史的な関わりにも複数の章で触れられている。第2次世界大戦中の日本軍による占領、山下奉文大将が巨額の財貨をフィリピン国内に埋蔵したとされる「山下財宝」等、我々日本人よりもフィリピン人の方が詳しいともいえる両国間の歴史を遡ることができる。全60章にも及ぶ各章は約5ページにまとめられ、フィリピンの国としてのこれまでの歩みをマクロ的視点で俯瞰することができる1冊である。2016年に『フィリピンを知るための64章』大野拓司、鈴木伸隆、日下渉(著・編集)が出版されている。

河端 健司 (語学学校PINES日本人スタッフ)

好きな作家=パウロ・コエーリョ、楠木建、西野亮廣

『流浪の月』

凪良ゆう(東京創元社)

エゲツない内容なのに俳優陣のおかげでピュアな物語になる。そんなドラマが昔あった。『魔女の条件』。高校の女教師と男子生徒の道ならぬ恋で、最終的には女教師は退職に追い込まれ妊娠…だったか。文字だと際どいが、演じる松嶋菜々子と滝沢秀明が持つ生来の透明さが話を浄化してくれた。本書もそんな話だ。 19歳の男子大学生が公園で遊ぶ小学生女子を自宅に連れて行き一つ屋根の下で暮らす。世間ではロリコンによる「幼女誘拐事件」として騒がれ、主人公の文(ふみ)と更紗ちゃんは一生その記録つまりデジタルタトゥーに悩まされ生きていく。しかし2人の物語は決してドロドロにならない。なぜなら文章に品位があるから。

この作家、凪良ゆうはB L(ボーイズラブ)出身。どちらかというと際どさで売ってきたはずなのに。いや際どさの達人だからさじ加減が抜群なのだろう。本屋大賞受賞も納得。私は脳内で勝手に俳優を動かしては一人ほくそ笑む。映画化が待たれる。

岡村雅子(電通エグゼクティブクリエーティブディレクター、きき酒師)

好きな作家=三島由紀夫:生き様が好き。レイモンド・カーヴァー:英語原文がチャーミング。村上春樹は、カーヴァーの翻訳を通じて己の文体を磨いたのでは(仮説ですよ)。

『幸福になる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教えⅡ』

岸見 一郎、 古賀 史健 (ダイヤモンド社)

2度も返り討ちに遭う男--。本書はアドラー心理学『嫌われる勇気』の続編で登場人物は2人。前作同様に若い悩める男性と先生の対話形式で進む。前作で哲学論議に破れて改心した男性が、小学校の教員になり、アドラー心理学を実践した結果、散々に裏切られて先生に口撃する迷惑なシーンから始まる。男性は実体験からアドラー心理学が教育現場には効かないと訴えた。しかし、先生は男性の教育経験はおろか結婚観、人生観まで諭す。最終的には晴れ晴れと「アドラー心理学の徒としてまた実践してみます」と改心して別れるというカタルシスが大きい。オチを言ってしまったが、内容に熱があり読み応えがある。前作の言い足りない部分を、数年熟成させた作品だけにスキがない。男性とブレない先生の議論はスリリング。なお実践には「勇気」が必要で前作に通底する。前作と合わせて、元気がある時に読むことをおすすめしたい。

太田勝久 (ピスタシアミンダナオコーヒーエクスポート株式会社 社長)

好きな作家=ヤマザキマリ: 生き方・人間が本物だと憧憬を抱いた作家。 人間性が「地球にいる宇宙人のスケール」を持った人。「テルマエ・ロマエ」という古代ローマと現代日本の風呂を行き来する変わった設定の物語でヒットしたが、本人をテレビ番組で偶然見た時にその人柄に惹かれた。歴史家の磯田道史と俳優堺雅人が突然イタリアにいたヤマザキマリを訪ねてきた時を回想し、「誰だかわからないけれど、ずっとこの人達と歴史の話をしていたと思った」という 純粋なコメントは胸に響いた。 「国境のない生き方」などの著作で、その人間性や考え方を知り、さらに尊敬の念が高まった。

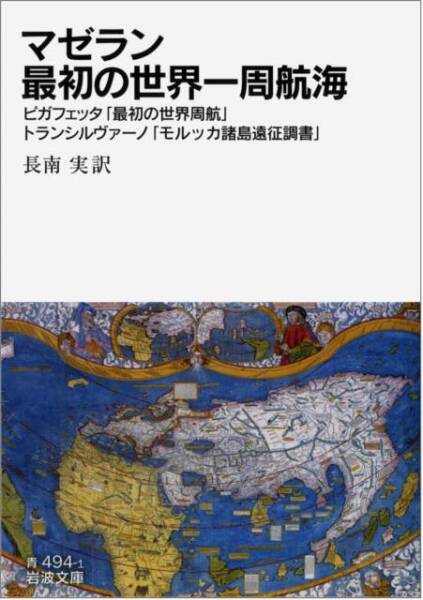

『マゼラン 最初の世界一周航海』

長南 実 訳 (岩波文庫)

マゼラン艦隊の世界一周をめぐるこの航海記は、欧州の大航海時代、15〜17世紀の航海記の中でも抜群に面白い。航海に同行したピガフェッタの記述が秀逸であるゆえだ。ピガフェッタはイタリアのベネチアの裕福な一族に生まれ、天文学や地理学を学んだインテリだった。マゼランはフィリピンでマクタン島の王ラプラプとの戦いに敗れ戦死、世界一周を実は成し遂げていないが、ピガフェッタはスペイン出発時270人いた艦隊のうち生き残って世界一周を成し遂げたわずか18人の1人だ。

ピガフェッタはセブにたどり着いた後、当時の比人とその慣習、文化、言語について現代でいう人類学的視点から詳細に描いている。さらに当時のセブ語の基本単語166語の辞書まで作った。そのほとんどは現代セブ語の単語と変わらない。中国の歴史書の中の短い記述を除けば、比について世界で最初に書かれた記録だ。

マゼランが南米大陸最南端で海峡を発見するまでの苦労、艦隊員の謀反、人類初の太平洋横断、セブでの壮絶なマゼランの戦死などの記述もスリリングで、世界初の本格的な体験型ルポルタージュ作品ともいえる。

石山永一郎 (まにら新聞編集長)

好きな作家=

近藤紘一:『サイゴンのいちばん長い日』などで知られ、東南アジアを1970年代に新鮮な視点で描いた人。今も時々作品を読み返します。

金子光晴:詩も好きですが『マレー蘭印紀行』は愛読書。

中島敦:有名な『山月記』や『李陵』もいいですが、パラオで書記官をやっていた時代の『マリアン』など南洋ものにも秀作があります。

辺見庸:個人的付き合いが長い人なので好きというより畏敬の念を感じている相手です。

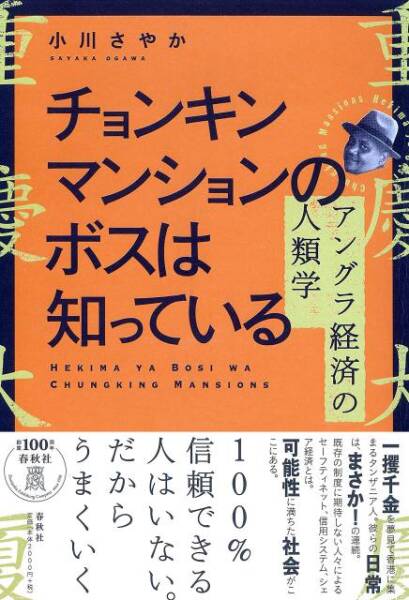

『チョンキンマンションのボスは知っている:アングラ経済の人類学』

小川さやか (春秋社)

チョンキンマンション(重慶大厦)は、香港の繁華街にある築59年の複合ビル。16~17階建て5棟にカレーやアフリカの料理、両替、雑貨など雑多な店のほか、多数の安宿が入っている。デモ見物に出掛けた昨夏も含め、2回泊まった経験が本書を購入したきっかけになった。

この欄を書くために読んでみて、話の面白さと共に、著者の取材力のすさまじさに驚いた。「ボス」の愛人と誤解されるのをいとわず、懐に飛び込んで、香港が拠点のタンザニア人ブローカーらと交友を広げる。個人として、経済人類学者として、視線は温かい。彼らが「ついでにできることをして、無理なく助け合う」仕組みに気付き、彼らの金儲けは「仲間や贈与を回していくための『手段』」で、金儲けを「社会をつくる遊び」にしていると分析する。「魔窟」のイメージもある同マンションは人類学の名著を生んでいるそうだ。本書も「積ん読」の間に河合隼雄学芸賞と大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した。

谷啓之(まにら新聞デスク兼記者)

好きな作家=堤 未果

『もの食う人びと』

辺見庸 (共同通信社 / 角川文庫)

「飽食の時代」といわれて久しい。しかし、本当にそうなのだろうか。26年も前に書かれたルポルタージュが、貧困や紛争、飢餓といったコロナ禍でも加速する問題を浮かび上がらせる。著者は2年間をかけて世界各地を歩き、人々と「共に」食べ、その営みを記録して、「食べること」によって生きる人間の本質を描き出した。

フィリピンではピナツボ火山噴火後、下界の再定住地で酒やインスタントコーヒーに触れ、困惑する先住民アエタを取材し、パラワン州最北のブスアンガ島一帯では希少なジュゴンを食べる文化を追い、ミンダナオ島ブキドノン州では旧日本軍残留兵の人肉食の過去を辿っていく。残留兵は1947年までキタンラド山に潜み、終戦を信じられず、先住民ヒガノオン30人以上を襲い食していた。戦争という極限状況の中で「生きながらえた」兵士は、キリノ大統領の恩赦で日本へ帰国。その後、元兵士は先住民への医療支援という形で、罪を償っていく。そうした歴史の上に、私たちは現在生きているのだと実感させられる。

岡田 薫 (まにら新聞記者)

好きな作家=

田原牧:東京新聞特別報道部記者で中東情勢に造詣も深い。30代後半にトランスジェンダーとして生きることを決めて、カミングアウト。著書に「人間の居場所」(集英社新書、2017年)や「ジャスミンの残り香——『アラブの春』が変えたもの」(集英社、2014年)など。

ハインリヒ・シュリーマン:ドイツの考古学者で実業家のかたわらギリシア神話の都市トロイアを発掘。世界中を旅行し、多くの言語を解したことでも有名。著作は『古代への情熱 シュリーマン自伝』(村田数之亮訳、岩波文庫、1954年)や『シュリーマン旅行記 清国・日本』(石井和子訳、講談社学術文庫、1998年)。

『未来への大分岐~資本主義の終わりか、人間の終焉か?』

マルクス・ガブリエル、マイケル・ハート、ポール・メイソン、

斎藤幸平(集英社新書 )

経済思想家の斎藤幸平が3人の知性と対談する。「新実在論」を提唱し哲学界のミック・ジャガーと呼ばれるマルクス・ガブリエル、ウォール街占拠運動の理論的支柱になった政治哲学者マイケル・ハート、資本主義は情報技術によって崩壊すると主張する『ポストキャピタリズム』を書いた経済ジャーナリスト、ポール・メイソン。彼らに共通するのは、人類が資本主義の末期症状といえる債務危機や極右ポピュリズム、気候変動などと対峙する未来への大分岐点に立っており、人々の対話や協同作業を促すインターネットなどの情報技術もヘイトスピーチやフェイクニュースであふれ、GAFAのプラットフォーム独占など制御に失敗すればサイバー独裁社会が出現するという危機感だ。ガブリエルの「哲学教育をやらなければ、私たちは敗北します」という言葉が響く。現代がどんな世界で、危機を克服するために何をすべきか、立ち止まって考える必要があることを本書は教えてくれる。

澤田公伸(まにら新聞記者)

『命売ります』

三島由紀夫 (ちくま文庫)

近年ブームになり、ドラマ化もされた三島由紀夫のエンタメ小説。自殺に失敗した男が新聞に「命売ります」と広告を出し、命を買いに来た依頼人たちによって巻き起こる騒動を描く。あとがきで種村季弘氏はこう記述する。「(三島は)案外、純文学作品ではない、『命売ります』のような小説のなかでこそ、こっそり本音を漏らしていたのではなかろうか」。この一文を読んだ時とても納得した。この小説の面白さは、ストーリー展開もそうだが、主人公の思想描写にあると思う。それはおそらく三島の見ていた世界なのだろう。例えばヒッピー女性と出会った時には、「無意味」を様々な表現で記している。一つは、「無意味はヒッピーたちの考えるような形で人間を犯して来るのでは決してない。それは絶対に、新聞の活字がゴキブリの行列になってしまう、ああいう形で来るのだ。」現実と地続きのところにある少し狂った世界、エンタメ感がありながらも読み応えのある小説だ。

山形敦子(美術家、まにら新聞企画)

好きな作家=遠藤周作:特に好きな作品は『深い河』。様々な人間のそれぞれに濃い人生の物語が集約されている。

『スターガール』

ジェリー・スピネッリ、 千葉茂樹 訳 (理論社 )

レオが通うハイスクールに転校してきた不思議な少女「スターガール」。奇妙な格好をし、風変わりな行動をする彼女。読みながら、次は何をするのだろう、何が起こるのだろうと引き込まれていく。

彼女は悪くいうと空気を読めない人で、ふとしたことから総スカンを喰らってしまう。そんな彼女にレオは「普通の女の子」になってほしいと願い、彼女は本名のスーザンに戻る。レオは喜ぶが、彼女の家の部屋にある「幸福のワゴン」に積まれていた石が一つ一つ減っていく。

自分らしくいることと、「普通」でいることの葛藤の中、彼女はスターガールとしてダンスパーティーに参加し、その後、皆の前から去っていく。

海外で暮らすことを決めた私は「普通」でいることに悩んでいた。そのときに親友からプレゼントされたのがこの本。あれから約20年近く海外に住んでいるが、私の「幸福のワゴン」の石が減るたびに読んでいる。

毛利三千代(まにら新聞記者)

『WALK MANILA 』

Lorelei D. C. De Viana (Far Eastern University )

キアポ教会で知られるマニラ市キアポ(Quiapo)はその昔、kiyapo (kuyapo)、すなわちスイレンが多く生い茂っていたことにちなんで地名が付けられた。マラカニアン宮殿があるマニラ市サンミゲル地区は、スペイン、米国の統治時代に公邸が立ち並ぶ地区となる以前、もともとは行楽地だった--。

2019年に出版された本書は、フィリピン国立博物館などによって歴史遺産として認められた首都圏マニラ市内の地区や、建造物100カ所の歴史と文化をわかりやすく紐解く。

エルミタ、マラテ、イントラムロス、中華街ビノンド、キアポなどマニラ市の繁華街、観光スポットの街歩きにも役立つ地図が掲載されていて、これさえあれば1人で気軽に出かける散歩はもちろん、仲間を誘ってウォーキングツアーもできそう。マニラ市についてもっと深く知ることができると同時に、実際に現場へ出かけてみたくなる。まさに「マニラ市の歩き方」。

Virgilio DC. Galvez, Editor, The Daily Manila Shimbun

好きな作家=ギュンター・グラス、村上春樹、ニック・ホアキン

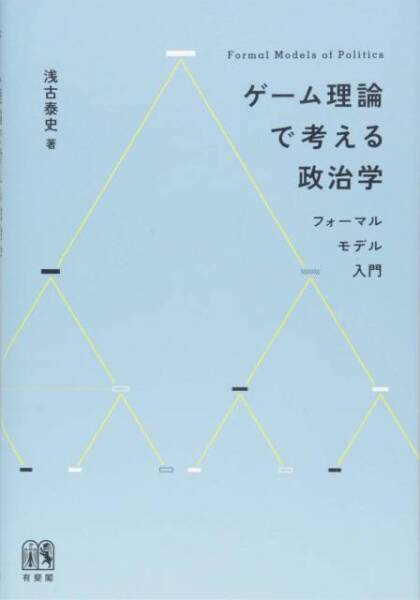

『ゲーム理論で考える政治学』

浅古泰史 (有斐閣)

イギリスのEU離脱問題(ブレグジット)で、2回目の国民投票が行われるのではないかと話題になっていた時期に、この本を読み、経済学的なアプローチで社会問題を考えることの魅力と必要性に気付きました。

本書は、数学を用いた政治分析の入門書です。数理分析は現実の社会を単純化したうえで考えるため、複雑な社会問題を完全には分析できません。しかし、近年、メディアやネットでは政治に対する感情的な議論があふれかえり、多くの人が感情的議論に流されてしまうことが少なくありません。ブレグジットも感情的議論が先行した例だと私は思います。

後悔のない選択をするためにも、冷静に論理的に政治を考え直すための1つの手段として、数理分析は非常に有効だということをこの本を読んで実感し、政治について考え方を改めるきっかけとなりました。

勝見莉於(まにら新聞インターン)

好きな作家=真山 仁

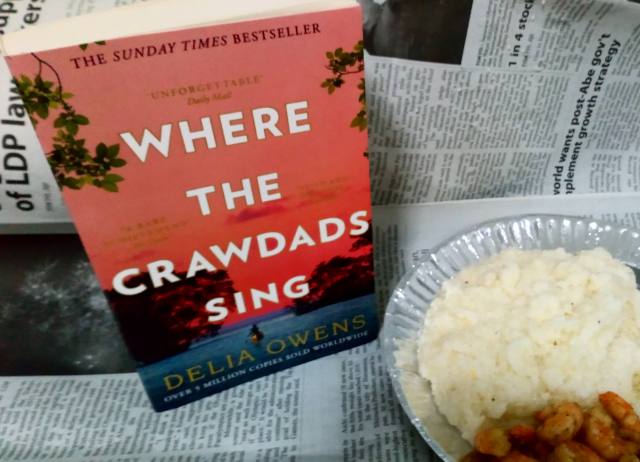

『WHERE THE CRAWDADS SING』

Delia Owens (G. P. Putnam’s Sons, US / Corsair, UK)

「食べ物と女性を書くのは難しい。書けたら一人前」(小説家・開高健)と、小説の世界では言われるらしい。国際的なベストセラーとなっている本書の著者は、このデビュー作で女性と食べ物を見事に書いた。私は読みながら主人公の「湿地の少女」の幸せを願わずにはいられなくなった。また、作中に出てくる米国南部料理グリッツ(とうもろこし粉の粥)を無性に食べたくなり、通販で買って食べた。

家族に捨てられ、孤独に耐え、けなげに生きる少女カイア。人とつながり、新しい世界への思いがかないそうになると裏切られ、さらに事件がふりかかる。この物語は米国南部の自然と歴史を背景に描かれるビルドゥングスロマンであり、殺人事件がからむミステリでもある。

すでに40以上の言語に翻訳され、今年、日本語版『ザリガニの鳴くところ』(早川書房)も出た。日本へ行ったらすぐに買って、再びこの感動を体験したい。

時澤圭一(まにら新聞ナビマニラ編集)

好きな作家=開高健、南木佳士、カズオ・イシグロ、レイモンド・チャンドラー:『長いお別れ』(清水俊二訳)は何度も読んでいますが、村上春樹訳の『ロング・グッドバイ』は未読なのでそろそろ読みます。